08-03-13

Культурный слой

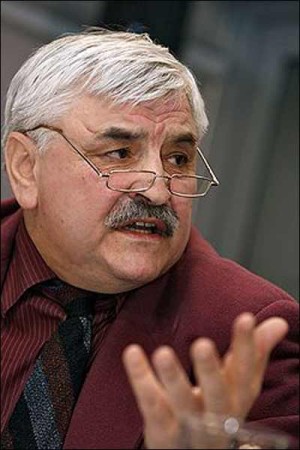

Александр Ткаченко: «Ведь даже и вечер, казавшийся вечным, кончается тоже…»

Памяти писателя и футболиста

Такие люди, каким был писатель Александр Ткаченко, вызывают или восхищение, или раздражение. Или любовь – или ненависть. Третьего не дано.

Когда я говорила с ним, сидя за столиком летнего уличного кафе на Большой Покровке, я и думать не думала, что через несколько месяцев узнаю о его внезапной смерти и в который раз подумаю о том, что смерть — это тоже жизнь, только иная.

Тем драгоценнее этот наш последний разговор. Последний — со мной. Так думаю сейчас: значит, он должен был состояться.

Я записала его не как интервью – наспех нацарапала в записной книжке после нашего летнего, за легким вином, неспешного разговора на террасе нижегородского, как бы парижского, кафе. Разве я могла думать, что на бумаге останется только верхушка этого разговора-айсберга? Писала и думала: зачем я это все записываю, для чего, для кого…

Оказалось — нужно. Для памяти.

Елена Крюкова: Саша, я знаю, что вы пришли в литературу с футбольного поля. Как же это случилось? Я понимаю — неисповедимы пути Господни… И пути человека — тоже…

Александр Ткаченко: Ну да, играл я в прекрасных командах, вот в крымской моей «Таврии» играл. Влюблен был в футбол до безумия и совсем не думал писать. Писатель мне казался фигурой — такой огромной, такой… из другого мира, с другой планеты. Почти мифологической. Правда, были и тогда проблески — на меня отсветы, в мою сугубо спортивную жизнь — из мира культуры: мой тренер, например, как это ни странно прозвучит, окончил Академию художеств. И тем не менее, художником не стал, а стал мяч гонять. Такая вот обратная траектория. Обратная — моей.

Е.К.: Считается, что спортсмены, в массе своей, — антиподы людям культуры. Как бы помягче сформулировать… недалекие что ли?

А.Т.: Да нет уж, говори прямо: дураки! «Футболисты — дураки» — это же аксиома! И что, эта формула, может быть, и близка к истине, как ни горько! Невероятные перегрузки, изнуряющие многочасовые тренировки реально высасывают твою духовную составляющую. И никуда от этого не деться.

Е.К.: Вы — делись.

А.Т.: Значит, такая моя была планида.

Е.К.: Становясь футболистом, вы исполняли свою мечту?

А.Т.: Когда я в школе учился, был хорошим математиком. Ну и, конечно, поступил на физмат.

Е.К.: И что? Поскучнело ваше лицо сразу…

А.Т.: (смеется) Поскучнеешь тут. Почти сразу понял — это не мое. Засыпал над книгой. А в двадцать пять лет постигло меня несчастье. Обрушилась, как черный занавес, травма. И тяжелая. Я оказался на больничной койке. Думал, не выберусь. Выгнали меня тут же отовсюду — из института, из футбола. Бросила любимая девушка. Видно, не захотела, побоялась будущего с калекой.

Е.К.: Значит, не любила…

А.Т.: Значит, не любила. Но каково было это тогда осознать! И теперь-то не могу. Я-то ее очень любил. Очень! Ну вот… Десять лет жил у мамы. Читал книги и писал. Писал свои первые стихи, свою первую прозу, еще не сознавая, что это — стихи, это — проза, это — мои тексты, и снова читал, читал. Не осознавая, что учусь, что это – моя главная учеба. И я сам себе учитель и сам себе ученик. А вокруг меня кипел, звенел, цвел, гудел, шумел всеми горячими ветрами мой любимый Крым! Крым и родил меня: я в Крыму сформировался, он меня и слепил из обломков. Он и любимые мои, великие писатели. Белая Гвардия, когда бежала от Красной Армии, оставила в Крыму отличную, уникальнейшую библиотеку — вот я, счастливый, допущенный до святыни, и читал эти книги, что держали в руках белые офицеры.

Е.К.: Но вы потеряли футбол?

А.Т.: Потерял футбол и вместе с ним потерял единственный на тот момент для меня способ самовыражения. Но ведь так и происходит в жизни: одной рукой у тебя отнимают нечто навек, навсегда, обрубают корни — другой рукой что-то навсегда, навечно тебе дают. Я утратил футбол как искусство — и я нашел себя, свою душу живую в литературе. И именно тогда, когда я был один, лежал, прикованный болью к постели, и читал, читал, я кое-что главное понял! В больнице прочитал запоем несколько романов Достоевского. Ну, понятно, хрестоматийные «Преступление и наказание», «Братьев Карамазовых», но почему-то впечатление такое мощное, граничащее с потрясением, произвели на меня «Униженные и оскорбленные». Я понял, что такое катарсис. Когда тебя вроде как ножами режут, сердце из тебя вынимают, а потом — слезы по лицу, и воля, и свобода, и радость огромная. Вот это был мой Достоевский. Он и выпустил из меня всю мою боль. И я понял тогда: писатель — это тот, кто умеет так выпустить из себя всю свою боль, что она становится болью и радостью других. Его читателей. Это, наверное, и есть вечность.

Е.К.: Так Александр Ткаченко «начался» как художник?

А.Т.: Может быть. Через тридцать пять лет появилась моя книга «Футболь…». Я приступил к изданию и плакал, просто плакал живыми слезами: редакторы, как по заказу, как будто над ними стоял кто-то — ну, Сталин какой-то или суперцензура царская — убирали весь смак, всю оригинальность. Почему-то всю боль убирали из рукописи. Моя книга написана языком футболиста. Он часто грубый, этот язык! И я сам — не сахар! И многие вообще обиделись на меня за эту книгу! Первое ее издание просто из-за обложки разбомбили, буквально разгромили.

Е.К.: Что там было, на «криминальной» обложке?

А.Т.: Футболист, разумеется. И у него на спине был крест. В статьях кричали: «Ткаченко оскорбил чувства верующих!»

Е.К.: Но ведь вы в это время уже жили в Москве — и у вас наверняка уже были друзья-писатели, которые вас поддержали, сочувственно к вам отнеслись? Или вы были совсем один?

А.Т.: Не был я уже один. Были у меня хорошие друзья. Самый любимый среди них — Булат Окуджава. Я благоговел перед ним. Песни его обожал. Спрашиваю его однажды: «Скажи, Булат, вот я все стихи писал… А как надо писать прозу?» Хотя я уже тогда и прозу писал вовсю.

Е.К.: Но вам же хотелось знать, как Булат на вопрос ответит…

А.Т.: Конечно. Булат помолчал, улыбнулся, а потом хитро так говорит мне: «Посади перед собой близкого друга — и расскажи ему все, что у тебя наболело на душе, а потом сядь и весь свой рассказ старательно запиши. Это и будет твоя лучшая проза». Тут я кое-что понял про доверительность писательской интонации. Про предельную искренность. Без нее – никуда. Без нее все будет вымучено, мертво.

Е.К.: Не все, наверное, писатели представляют, что такое профессиональный футбол?

А.Т.: Конечно! Особенно женщины. (Улыбается.) Я подарил свою книгу Людмиле Петрушевской. Она прочитала и с восторгом, похожим скорее на испуг, говорит мне, руки к сердцу прижимая: «Сашенька, я и не думала, что за этим телевизионным экраном, где бегают эти фигурки по зеленому полю, одетые в белые и красные майки, пинающие такой игрушечный хорошенький мячик, скрываются такие драмы, такие трагедии…» Я засмеялся.

Е.К.: Саша, в последние годы вас знают как одного из руководителей московского отделения Пен-клуба. Я представляю, скольким писателям вы помогли, скольких ободрили, скольким протянули руку доверия, общения…

А.Т.: И сколько я выслушал всяких обид и оскорблений, что кому-то не помог, не ободрил, не согрел… (Смеется). Я горжусь тем, что помог Василю Быкову уехать из Белоруссии сначала в Финляндию, потом — в Германию, а оттуда в Прагу. Писатели, которые, когда рушился Союз, бежали в Москву из Узбекистана, из Туркмении, из Азербайджана, — куда они бежали прежде всего? Ко мне, в Пен-клуб. И я помогал всем. Всем, кому мог. Чеченским писателям я помог. Четыре чеченских писателя сейчас живут в Норвегии. Не исключено, что, оставшись в Чечне, они были бы просто убиты. Федералами или боевиками — не в этом суть. Убиты, и все. А так, они живут и пишут. Я сразу выдавал чеченцам членский билет Пен-центра, и это немедленно спасало их от ментов. От хищной московской милиции, которая просто объявила тогда натуральную охоту на чеченцев, кем бы они ни были — хоть признанными писателями, хоть профессорами университетов. Или вот, например, ты помнишь дело Пасько?

Е.К.: Помню.

Давайте за политические убеждения всех великих умов Земли, всех гениев — на свалку?! Так не получится — культура всегда выше политических распрей

А.Т.: Мы подключились, и там сразу все стало «чисто». Я понял: за справедливость надо сражаться. Нечего сидеть сложа руки. Я сказал Андрею Битову: «Там, где несправедливо обвиняют писателей, литераторов, журналистов, там мы будем влезать!» Битов со мной согласился. Когда посадили в тюрьму Эдуарда Лимонова, мы тоже стали его защищать! А что делать? Вот Кнут Гамсун. Все кричат: «Фашист!» Да, фашист, но ведь великий писатель! Юлиус Эвола — философ-фашист, ультраправый, но ведь великий философ! Эзра Паунд, Рене Генон… Я называю громкие, гениальные имена. Что же, давайте за политические убеждения всех великих умов Земли, всех гениев — на свалку?! Так не получится. Культура всегда выше политических распрей.

Е.К.: Далеко не все думают, как вы…

А.Т.: Я думаю только так, как я один. И действую так — только как я. Я сейчас не о друзьях. Я о приоритете изначального одиночества. Человек одинок. Он всегда одинок. Одиноким рождается — одиноким, даже несмотря на взаимность, любит и одиноким уходит. Я в одном стихотворении написал: «Европа одиноких и Африка забытых». А я… Что я? Я на этом футбольном поле — оштрафованный заранее игрок. У меня просто очень обостренное восприятие чести, достоинства, чужого страдания, чужой вины. «Но чувствуешь такую стычку с честью, что каждую вину воспринимаешь как свою…»

Е.К.: Вы мастер яркой и дерзкой метафоры. Вас сравнивали с молодым Вознесенским. Ваши строки «Болталась на волне бутылка — труп вина…» стали классикой…

А.Т.: Еще скажи: «Ткаченко — классик!» (Весело смеется.) Я среди писателей, представь себе, до сих пор футболистом себя чувствую! А не классиком! А еще, знаешь ли, я великий ловелас. И во многих своих книгах с удовольствием описал всякие свои любовные приключения. Любить, писать, дышать, жить — ведь в этом все наслаждение жизнью и есть!

Е.К.: И помогать другим людям, чувствую, — тоже счастье для вас.

А.Т.: Да. У нас и в Уставе Пен-клуба про это счастье записано: «Члены Пен-клуба не должны разжигать войну, а должны всемерно помогать друг другу». Это из Хартии Пен-клуба. Автор этого замечательного текста — Джон Голсуорси. Да… Зачем идет время? Зачем люди, родные по духу, разлучены во времени? Я бы посидел, выпил с Голсуорси.

Е.К.: «Зачем сжигаются мосты между Марселями и Прустами?» — это ведь тоже ваше? Вам тоже повезло, Александр. У вас прекрасные, талантливые друзья-писатели с мировыми именами. И вы с ними сидите за рабочим или за праздничным столом, как сейчас со мной, вы с ними на «ты». Это ли не счастье?

А.Т.: Да. Счастье. Выпьем за счастье жить, Елена! А то уже солнце заходит. У вас в Нижнем прекрасные летние кафе, как в Париже…

Е.К.: А в Париже – как в Нижнем. Почитайте стихи, Саша. Такой прекрасный вечер.

А.Т.: (читает) «Ведь даже и вечер, казавшийся вечным, кончается тоже…»

Елена Крюкова