11-12-26

Культурный слой

Пройдусь по Абрикосовой…

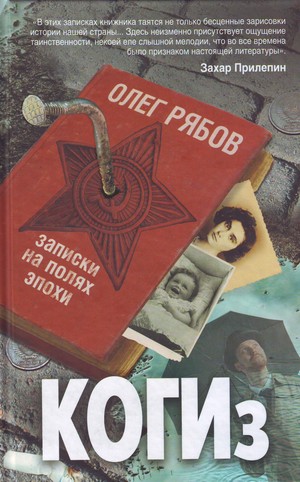

В издательстве «Астрель» увидел свет новый роман Олега Рябова под старым названием «КОГИз». Это полная версия одноимённого сборника рассказов, вышедшего в 2009 году. Теперь все тексты сведены в одну ассоциативную «сюжетную» линию.

На московской презентации «КОГИза» книгу Олега Рябова представлял Захар Прилепин

Линий собственно две: книги и люди вокруг них. Фаулз говорил, что занимательность в литературе — пошлость. Если занимательность достигается с помощью чётко структурированного событийного ряда, подчинённого какому-либо искусственному моралите, то безусловно. От этого страдают абсолютно все толстые романы, в том числе и не написанные Львом Толстым. Вообще, роман такая штука, в дискуссиях вокруг которой можно поточить перья и поломать копья, а всё равно будет мало, невразумительно и нет конечной точки, к которой можно было бы придти. Так как под устоявшееся классическое определение подпадают только историко-приключенческие экшены и любовно-прикладные саги, где герои, мало схожие с реальными людьми, пробивают лбом стены, ужинают с королями и уходят от погони на ковре-самолёте. Либо полтекста идёт установление факта, чей ребенок от кого, а на оставшихся страницах замаливают грехи молодости.

Однако всё это осталось в прошлых веках без электричества, интернета и скорой помощи при суицидах. Современный читатель стал образованным, продвинутым и искушённым в сюжетных коллизиях, и волнует его больше не то, что герои делают, а то, о чём они думают, мечтают и чего боятся. Собственно, то, чем мы «занимаемся» в жизни, — это убегаем от неё: кто — через деньги, кто — через власть, кто — через работу, а большинство — через секс, ярким подтверждением чему служит бешеный успех параноидальных опусов Бегбедера. Из этих немногих китов и дельфинов, в общем-то, и стряпается современная коммерческая проза (включая детективы), где переменной величиной выступает та или иная степень литературного таланта.

Олег Рябов — человек самостоятельный во всех смыслах. Он не привязывает себя к заранее проигрышному следованию за цепью стандартных событий — от становления героя, через возмужание и к финалу жизненного пути.

Это, согласитесь, фальшиво — сама жизнь не больно-то и детерминирована, а напротив, достаточно хаотична и случайна.

Да и вообще, есть большая проблема с самим «героем». Она не нова: к ней обращался ещё Гоголь в «Мёртвых душах» и решалась она им достаточно просто: «припрячь подлеца». Чем всё это кончилось, знает каждый.

Писатель Рябов не первый год живет на белом свете — он ещё и профессиональный читатель со стажем, так что на эти нехитрые уловки не попался: взял и сделал главным героем… книгу. Может, это интуитивный ход, но итог получился не только очень свежо и оригинально, но и как-то концептуально. Плюс открылись ещё и неожиданные композиционные возможности — эту почву в своё время взрыхлили Чехов и Борхес. А предтечей «героя второго плана» — города, с его историей, атмосферой и знаковыми местами, — смело можно назвать «Петербург» Федора Сологуба.

Так что герой определён, маршрут его движения ясен (улочки-переулочки). Самое время рассмотреть детали.

Честно говоря, полудокументальная проза, где реальные события не так конспиративно зашифрованы, а у прототипов заменена одна буква в фамилии, содержит в себе изначально один недостаток. Имя ему — недопонимание момента, невозможность установки чёткой грани между реальностью и вымыслом, так как это всё равно не мемуары, а «более художественное», если сравнительная степень здесь употребима, произведение с солидной долей авторской фантазии. Самый забавный парадокс состоит в том, что реальным людям очень приятно узнавать себя в героях с чужими именами. Почти как в газете, только круче. И Николай Васильевич либо шутил, либо кокетничал, «опасаясь», что «все коллежские асессоры России обидятся». Даже Пётр Вайль довольно порозовел, когда я на одной из творческих встреч вылез с вопросом, мол, какоdо это быть героем рассказа такого пересмешника, как Довлатов.

Писатель Рябов не первый год живет на белом свете — он ещё и профессиональный читатель со стажем. Взял и сделал главным героем… книгу. А предтечей «героя второго плана» — города, с его историей, атмосферой и знаковыми местами, — смело можно назвать «Петербург» Федора Сологуба

Возможно, стоит оставить одно универсальное определение — литературный текст. И со всеми отсюда вытекающими.

Я готов подписаться под каждой буквой предисловия Захара Прилепина — может быть, не дежурно-комплиментарного, а неожиданно глубоко аналитического. Притом что анализ касается всё же текста реального, читаемого, отпечатанного чёрной краской на белой бумаге. На мой взгляд, и объём текста, и заявленный «жанр» всё же подразумевают нечто большее, чем удачно стасованный сборник документальных историй, баек и цеховых анекдотов. Новизну этого способа уже как-то незатейливо израсходовал уже упоминаемый Довлатов, превративший лесную девственную колею в разбитую и тернистую стезю для идущих следом. И опять же — отсюда это соблазнительное «желание объёма», когда для «капитального строительства» вдруг в ход идёт всё: и кирпич, и картон, и даже туалетная бумага. Как тут к месту не вспомнить классика Хемингуэя, призывавшего лишь к 20% КПД на бумаге от всего массива задуманного.

Чтобы не быть голословным попытаюсь привести конкретные примеры. Можно подобрать несколько пар из всего множества, но я попробую эту. И начать хочу с любимейшего рассказа «Февралёв и Лариса», который лично я без спазмов в горле перечитывать не могу. Всё мне в нём нравится: и сам человечный сюжет, и теплота интонации, и эта эмоциональная сдержанность, вызывающая ощущение правдивости и доверие читателя. И главное — сочувствие к невероятному одиночеству героя.

«В этом городе у него уже не было ни друзей, ни родни… Человек просто существовал, а жизнь шла рядом сама по себе. На новой работе Февралёв ни с кем не сходился, а окружающие, видя его омертвевшую душу, не приставали. Время шло, зализывая боль, не давая взамен ничего».

Как автору удался этот сказочный эмоциональный запев? Может, за счёт традиционной сказочной анонимности, так как мы ничего не знаем о герое, кроме его горя. Наверное, именно благодаря этой безымянной универсальности («В некотором царстве (городе, селе) жил один принц (сапожник, трубочист) каждый читатель может примерить на себя такую ситуационную спецовку. И опять те же пресловутые хемингуэевские 80%, остающиеся за кадром. Чехов бы просто поаплодировал подобной сдержанной лапидарности.

А на другом полюсе, многословный и велеречивый, с претензией на маленькую повесть «Хочешь, я разденусь?» Это практически как в песне: попадёшь не в ту тональность, так и протащишь фальшивую ноту до самого конца этаким «Маршем энтузиастов» в миноре. Из хода повествования видно, что в нём много подлинных событий, реальных прототипов и очень интимных переживаний. Но из писательской практики очевидно, что подобная гремучая смесь квазидостоверности всегда является миной замедленного действия под собственно художественную форму.

Для читателя ничего не значат скрытые авторские восторги от ввода в действие близких друзей, любимых женщин и уморительных ситуаций вокруг ходячих легенд, типа Луиса Корвалана, Ильи Глазунова и прочих публичных икон. Они, как ни парадоксально, не оживляют действие, а наоборот его замораживают, выступая, как им и положено, бесплотным символом, пустым звуком в недодачу, как бы встраиваясь и одновременно формируя безликий перечислительный ряд, такой событийный частокол, нивелирующий восприятие и спрямляющий композицию. Автор, как за перила, на скользкой лестнице хватается за этот вспомогательный материал, так, видно, для себя и не решив, что же он в конце концов хотел сказать: похвастать статусными знакомствами, своей лёгкой богемной жизнью или прокричать о личной драме.

Из хода повествования видно, что в нём много подлинных событий, реальных прототипов и очень интимных переживаний. Но из писательской практики очевидно, что подобная гремучая смесь квазидостоверности всегда является миной замедленного действия под собственно художественную форму

Творческие неудачи — они всё равно часть писательского багажа, как бельё в стирку или полувыжатый тюбик зубной пасты. Там же, где автор не пугает себя неуспехом, всё удается как-то само собой. Как в главе «Ночь для белочки», где уже в самом названии заложены и авторское самоотвержение, и желание сказать сокровенное.

Казалось бы, в силу специфичности темы вещь должна была получиться эстетически отталкивающей и где-то клинически однобокой — ан-нет. Получилось, что и должно было получиться: предупреждение человека оттуда, страшный рассказ об опыте сталкера, опасности пройти точку невозврата. И о том, что пара Фауст — Мефистофель не интеллектуальная классика вообще, а реальный случай для каждого на этих шатких мостках — с радостью и счастьем «до» и ужасом и расплатой «после». А двойной ужас в том, что всё это описано убийственной самоиронией, да почти смехачами. Вроде как и Чехов свою «Чайку» комедией обозвал. «Генка приехал в командировку в понедельник. Его уже встречал министерский «рафик», на котором сразу же поехали на турбазу. Там его уже ждали два круглорожих полковника. Генка попытался вспомнить их имена. Не получилось… И имена туркменов не вспоминались. Почему-то туркмены были похожи на полковников с охотничьей базы. Может, полковники тоже туркмены? Генка попробовал вспомнить, когда у него день рождения. И не получилось…»

Что может быть страшней такой агонии? Только смерть. Как у Высоцкого.

Несомненной удачей мне показалась глава с замечательным заглавием «Обременённый благодарностью», наверное, потому, что в ней в сжатой и гармоничной форме выражена квинтессенция всей книги, да и писательское кредо автора в целом. Здесь есть полудетективная история про книгу книг, краткая инструкция для начинающего библиофила, круг реально близких и дорогих человеку Олегу Рябову людей и красивое, благородное моралите, почти исчезнувшее со страниц современной прозы. И может, впервые автор никуда не торопится, не стремится объять необъятное, не пытается попасть в ногу с классиками, а говорит с миром о том, что ему близко, что его задевает, к чему он неравнодушен. Такое никогда не остаётся без отклика в читательском сердце.

И как черта под «апрельскими тезисами» — замечательные авторские отступления и ремарки, которые, собственно, и являются живой плотью прозы. Да и герои с ними обретают плоть и кровь.

«С таксистом Ермак расплатился, видимо, по-царски, потому что тот вдруг выскочил из-за руля и начал спрашивать, не надо ли чем помочь».

«В любую погоду, в самые суровые годы борьбы с зелёным змием нам приносили коньяк в кофейных чашечках или водку в стаканах с подстаканниками. Однажды, за неимением лучшего, нам подали две бутылки чешского зеленого ликёра, от которого я хворал и ходил пьяным два дня».

«Полуподвальное помещение на Старом Арбате домоуправление сдавало Ермаку как дворнику. Дворника он нанимал и платил зарплату, а комнату использовал как маневровый склад для книг».

«С дочкой мне было легко. По-видимому, она понимала всё. Но детское мужество — оно такое мужественное, что иногда просто начинаешь завидовать детям».

И конечно, замечательная кода, в которой в общем-то посторонний человек просто спасает героя-автора. «Всё это выглядело просто фантастикой, как в каком-то нереальном кино: эта мерзкая погода, этот холодный сырой двор, эти деньги, большие деньги, мы все трое — смущённые, но непонятно почему».

фактофон

На прошлой неделе «КОГИз» вошёл в TOP-20 продаж крупнейшего столичного книжного магазина «Москва».

Редакция «Новой» в Нижнем» поздравляет Олега Алексеевича Рябова!

Сергей Плотицын