08-07-14

Культурный слой

Версия Марины Кулаковой

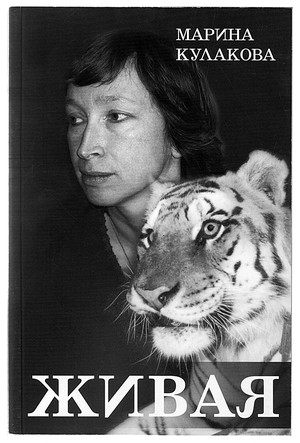

Любая книга начинается с обложки. Именно она излучает ту скрытую радиоволну, частота которой либо совпадает с «амплитудой» читательских ожиданий, либо существует сама по себе, дожидаясь более подходящего случая. Если, например, обложку занимает голая женщина с дымящимся пистолетом в одной руке и бокалом вина в другой, то вряд ли можно рассчитывать на приобщение к утонченным изыскам постмодернистского чтива, подменяющего динамику сюжета хитроумным плетением давно заношенных словес. И, наоборот, для тех, кто ищет что-нибудь непритязательное в привокзальном киоске, воспроизведение на обложке творений Кандинского будет равнозначно грозному предупреждению: «Осторожно, заражено!» Иногда, впрочем, происходит непредвиденное рассогласование художественного оформления и той словесной «начинки», за упаковку которого оно отвечает. Именно такой случай, как мне кажется, представляет собой и обложка новой книги Марины Кулаковой «Живая». Тигр, который ее украшает, настолько притягивает внимание непосредственного наблюдателя, что заставляет его память целенаправленно подбрасывать строго определенные ассоциации: знаменитые фильмы «Укротительница тигров» и «Полосатый рейс», а также новомодную программу «Цирк со звездами», где в клетку с хищниками шагают все, кому не лень. Поэтому человек, вскользь увидевший «Живую» на полке книжного магазина, вполне может подумать, что перед ним не что иное, как записки дрессировщицы или откровения участницы телевизионного шоу («Живая, или вся правда об Эдгарде Запашном»).

Конечно же, тому, кто давно следит за творчеством Марины Кулаковой, подобные предположения в голову не придут, но нельзя ведь сбрасывать со счетов и многочисленных неофитов.

Столь же настойчиво занять свое место в ассоциативном ряду стремится и само название новой книги: с одной стороны, оно заставляет вспомнить повесть Бориса Можаева «Живой», а с другой, — недавнюю одноименную картину Александра Велединского (разница в грамматическом роде, присутствующая в обоих случаях, разумеется, не нуждается в комментариях).

Следующий шаг в ознакомлении с «Живой» (по-прежнему будем играть в случайного покупателя, не могущего решить, брать ему книгу или нет) — просмотр оглавления. Надо сказать, что здесь нас ожидают крайне причудливые жанровые дефиниции: «рассказ о счастье», «повесть в рассказах», «триллер невымышленный», «рассказ-эссе» и «повесть в размышлениях». За последним определением скрывается внушительный набор текстов, занимающих диапазон от личных воспоминаний до литературоведческих штудий и злободневных газетных заметок. Ближайшим аналогом такому словесному «ассорти» может быть книга Бориса Эйхенбаума «Мой временник» (1929), представляющая собой редкий пример «монологического журнала» — произведения, где самые разнообразные рубрики («Словесность», «Наука», «Критика», «Смесь») написаны одним и тем же человеком.

Однако, кроме единства авторской личности, скрепляющей элементы «журнального» повествования в цельный текст, «Живая» имеет еще один внутренний стержень, позволяющий видеть в ней не только конгломерат разнокалиберных словесных блоков, но и монолитное произведение, в котором угадывается своя собственная архитектоника. Этим стержнем является русский язык, выступающий одновременно и как тема постоянных размышлений, и как индикатор состояния общества, и как вполне самостоятельный персонаж, зачастую ведущий себя исключительно по собственному усмотрению.

Воссоздавая в своих текстах окружающую реальность, Марина Кулакова довольно часто фиксирует одну любопытную вещь: даже в грамматических нюансах нашего языка, интересных, казалось бы, одному лишь профессиональному лингвисту, настойчиво проступают конкретные черты повседневной действительности со всеми ее проблемами, особенностями и парадоксами. Например, в повести «Учительница по русскому» автор подмечает, что в глухом марийском селе, куда она попала по распределению после окончания филфака горьковского университета, «о школе, о занятиях говорят только в пассивном залоге: «учат — не учат». Завтра не учат, — праздник. А послезавтра — учат. Не говорят: «учимся» или «не учимся». Таких словоформ просто нет в здешнем языке… Полная пассивность и зависимость от высших сил».

Даже в ошибках, которые делают учащиеся сельской школы, подспудно реализуется та «всемирность» и «всечеловечность», которая, по мнению многих мыслителей, и составляет специфическое качество именно русской культуры. Поэтому, когда в самом обычном сочинении «они напишут, что атомные бомбы были сброшены на «Серафиму и Многосаку», то не разумом, конечно, а «своей душой, своим детским слухом… присоединят эти города к России».

Такое заочное присоединение, в свою очередь, делает почти ненужным какое-либо передвижение по земной поверхности (условно говоря, из пункта «А» в пункт «Б»). К тому же, приходит к закономерному выводу автор, если для разгадки бытия на одной шестой части суши целой человеческой жизни все равно не хватит, то нет никакого смысла тратить ее в пределах оставшейся территории: «Куда можно уехать из России? Зачем? Я серьезно этого не понимаю. Может быть, потому, что я русская и во мне нет больше никакой «бродячей», кочевой крови. Чувство языка и чувство пространства, данного мне языком, говорит: «Из России невозможно уехать. Это самое большое пространство на земле, самое просторное, самое вольготное. Куда и зачем уезжать из России, если ее саму невозможно проехать, узнать, возделать?»

Любопытный аналог к рассуждениям Марины Кулаковой — теория «имперсональной поэзии», сформулированная когда-то Томасом Стернзом Элиотом. Суть ее в добровольном и сознательном подчинении поэта родному языку, взгляде на художественное творчество как на высшую ступень самосознания речевой стихии. Но в текстах Марины Кулаковой мы находим более радикальный вариант подобного подхода, соприкасающийся не столько с литературоведческими проблемами, сколько с непостижимой тайной человеческой жизни в целом. В один прекрасный момент автор начинает понимать, что полностью находится во власти почти сверхъестественной силы, не оставляющей без внимания ни один аспект его земного существования: «Во мне живет, и руководит мной, и ведет — язык. Он может спать, может буйствовать, но, в основном, таится. Он — таинство, и вряд ли можно и нужно пытаться постичь его в полноте и в истоке, потому что мы — часть его, и без того дерзкая и живая»

С точки зрения Марины Кулаковой, «люди, которые составляют элиту нашего общества, хотя сами могут об этом не задумываются», — это прежде всего люди, владеющие словом: «Их владения огромны и незримы. Они богаты, но богатства могут не иметь материального эквивалента. Они, эти люди, интереснее, чем политики, актеры и бизнесмены». Не удивительно, что лучшим средством по избавлению от тех болезней, которые поразили современное российское общество, является своеобразная «лингвотерапия» — вовремя сказанное слово, вовремя заданный вопрос. Многих бед, всерьез полагает автор, можно было бы избежать, если бы люди хоть иногда, но тратили свое время на повторение истин, кажущихся прописными, на произнесение незатейливых фраз, выражавших когда-то самоочевидные, а теперь прочно забытые вещи.

Например, в той же повести «Учительница по русскому» воспитательница интерната, поймавшая за руку воришку, таскающего мелочь из карманов, пытается пристыдить виновного, но вместо этого вступает с ним в довольно странный, напоминающий сцену из Хармса, диалог: «Разве ты не знаешь, что нельзя этого делать? Разве тебе мама не говорила, что нельзя воровать, нельзя брать чужое?.. А он головой трясет испуганно: «Не… Не говорила…» А отец — говорил? — «Нет… Не говорил…» Никто не говорил?! «Никто не говорил…»

Даже такая, вроде бы, законченная империя зла, как Соединенные Штаты Америки, благодаря постоянному стремлению некоторой части ее жителей «живо и ярко напоминать простые и вечные истины, и объяснять их везде, придумывать им новые, добрые и неожиданные формы», предстает во вполне очеловеченном виде (подробности читатель найдет в очерке «Земля Америка»).

Точно так же и каждая страница «Живой» подтверждает мысль Бориса Пастернака, что настоящая «книга есть кубический кусок горячей, дымящейся совести — и больше ничего».

Алексей Коровашко